La mappatura territoriale nel passato

e

la complessità del paesaggio percepito

Questo articolo nasce dalla necessità di capire, in un mondo in continua evoluzione e cambiamento, quello che le varie mappe esistenti mostrano effettivamente e perché. La società contemporanea pone troppa poca attenzione al territorio in cui vive ed opera, per non parlare dell’attenzione quasi nulla che viene data al paesaggio di vita antico, ormai solo un fantasma di un remoto passato.

Una grande problematica per noi, permettete il termine, occidentali, è il metodo con cui per esigenza o semplice conoscenza, mappiamo un contesto a noi esotico, estraneo al nostro mondo. Come è chiaro l’elaborato che andremo a produrre sarà condizionato da una, anche minima, traccia ideologica di fondo, proveniente dal nostro background culturale di provenienza.

Qui nasce appunto l’esigenza di “rimappare” alcune rappresentazioni del territorio, soggette a grandi modifiche politiche o affini a vecchie ideologie di conquista. Fare questo però non è affatto cosa facile, perché se anche è vero che la rappresentabilità dei paesaggi antichi attraverso mappe, anche in 3D, facilita e rende il tutto molto più completo, siamo di fronte ad una costante diminuzione di attenzione e perdita di significato per il paesaggio da parte degli stessi abitanti contemporanei che ci vivono.

I governi “illuminati” postcoloniali della metà del XX secolo, come quelli precedenti di stampo coloniale, all’atto di mappare una nuova area non presero affatto in considerazione il paesaggio nella sua pluralità di aspetti, men che meno le aree che rientravano nella sfera sacrale delle popolazioni autoctone.

In certe zone del globo, ma anche in alcune aree del nostro Veneto, alcune vennero considerate in vecchie mappe, ”terre selvagge o vergini” portando le raffigurazioni del territorio ad un modello di stampo medievale. Vennero rappresentate per esempio, solo le principali città, i campi tutto attorno e poi, un’etichetta alquanto equivoca dal termine bosco-incolto.

Questo ha portato alla conseguenza che le genti delle terre “vergini” non vennero riconosciute in mappa e l’uso del territorio che se ne fece fu visto esclusivamente come funzionale alle risorse primarie, ovvero concessioni minerarie, boschive ed idriche, non tenendo in considerazione la popolazione insediata. Si vennero così a creare, col passare del tempo, solo piccole zone di territorio bio-autentico insieme a “riserve” dove contenere la popolazione autoctona. Allo stesso modo in cui l’ambiente vergine è visto come “lì - fuori”, distante dal nostro territorio di vita, le tracce archeologiche sono altresì “là - dietro”, nascoste, piuttosto che integrate effettivamente nella società e nel territorio contemporaneo.

In epoca coloniale quindi, il paesaggio è stato disegnato su mappa unicamente per il fine di utilità della colonizzazione stessa, non venne presa minimamente in considerazione l’economia di gestione territoriale e lo sviluppo degli autoctoni.

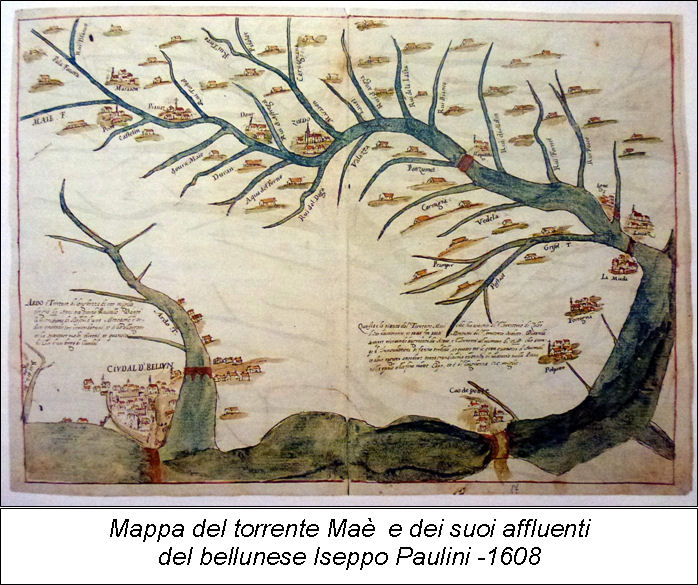

E’ il caso delle carte di epoca veneziana, dove nell’ atto di mappare il territorio facente ora parte della Provincia di Belluno, veniva preso in considerazione quasi solamente il suo grande bacino di materie prime, dai minerali, al legname, all’acqua stessa. Anche le strade e le mulattiere, presenti in quantità molto maggiore di adesso nel nostro territorio, essendo veicolo e principale catalizzatore di commerci e persone di passaggio, vennero mappate col fine di valorizzare le zone da dove trarre le risorse.

E’ da ricordare come la creazione di grandi infrastrutture montane sia da ricondurre per la maggior parte delle volte a interventi esterni, è il caso delle prime linee ferroviarie della provincia di Belluno. Queste sono state create sì per l’esigenza bellica, ma anche la ricchezza dei bacini minerari della Valle Imperina e del Cadore hanno avuto il loro peso nella pianificazione di queste costose infrastrutture. Tutti questi processi di organizzazione esterna, hanno portano la popolazione autoctona, col passare dei secoli, a staccarsi dai valori e dalle peculiarità del proprio territorio, facendola diventare di fatto “straniera” nella sua terra.

Un caso all’opposto è invece quello della Malesia, dove grazie alla rimappatura antropologica del territorio, si sono salvati interi paesaggi naturali antropizzati dall’usanza del taglia e brucia delle foreste, permettendo ai luoghi sacri naturali delle popolazioni indigene di essere tutelati. I siti sacri infatti, non sono solo chiese, templi e moschee, ma in altre culture sono paesaggi naturali, da tradizione creati e modificati nel corso dei secoli da forze ancestrali. In alcune popolazioni, soprattutto nomadi, i vecchi siti abitativi abbandonati diventano funzionali al collegamento sacrale con i defunti e gli avi, divenendo di fatto loro stessi cimiteri e luogo di rappresentanza dei morti, o a volte semplice luogo di raccolta di materiale organico per fertilizzare i campi, un uso come letamaio insomma, risorsa creatasi nel tempo grazie all’accumulo di sostanze organiche delle vecchie fasi di vita dell’insediamento.

Un elemento che ha accelerato a suo modo la perdita di informazioni sul paesaggio, è di certo l’arrivo del cristianesimo. Questa corrente religiosa di fatto rimosse il divino dalla natura, privandolo della sua presenza attiva, di creatore e distruttore allo stesso tempo. Sorgenti, grandi massi, fiumi, alberi e laghi erano personificazioni della volontà divina, nella religione pagana e per le credenze autoctone. Con la cristianizzazione del territorio i toponimi legati a queste manifestazioni vennero rimpiazzati di solito da nomi di santi, i luoghi stessi vennero riconvertiti a luoghi di culto con la costruzione di chiese e capitelli, che come è noto, mai si trovano in posti casuali.

Uno dei problemi che l’archeologo deve imparare a superare allo scopo di operare una mappatura più verosimile, è l’andare oltre la visione fine a se stessa sia del paesaggio antico che degli stessi manufatti, al contrario invece dell’attore sociale locale che vive e opera nel territorio n un continuum storico culturale senza alcuna cesura apparente, usando e assorbendo in sé e nel suo mondo le stesse tracce archeologiche. Entrambi quindi tralasciano una parte importante di informazioni socio-territoriali.

Si auspica per il futuro, che i beni archeologici e le persone convivano insieme nella stessa esperienza dell’abitare; luoghi ed oggetti archeologici derivano dal passato ma vengono inevitabilmente rielaborati nell’ambiente vissuto di ogni giorno da ogni nuova generazione che la riconosce e se ne prende carico. Il valore dei materiali archeologici non è quindi intrinseco, dato quindi dal loro valore materiale e artistico, ma è attribuito via via dalle persone che hanno a che fare con essi, sia passate che future.

Si è visto come il contesto culturale di provenienza di un individuo lo renda abile a vedere determinate tracce e a non vederne altre; ci si chiede, allora, come mai non sia auspicabile per il futuro una vera collaborazione degli autoctoni per la rimappatura dei loro territori in accordo, appunto, al loro paesaggio percepito. Nello studio dell’archeologia del paesaggio gli archeologi non sono soli nel tentativo di operare una rimappatura ma si servono del contributo essenziale degli autoctoni e degli antropologi.

La visione moderna del territorio non sempre è, nelle ipotesi ricostruttive, adatta alla interpretazione “razionale” di un paesaggio antico. Siamo infatti abituati a vedere carte o foto prese dall’alto, da aerei o satelliti, un punto di vista certo non comune alla gente del passato. Si può citare, nel caso-studio della mappatura dei toponimi della zona di Rotzo (VI) sull’altopiano di Asiago, la situazione particolare di un anziano abitante del luogo che davanti ad una foto aerea del paese non riconosceva affatto i luoghi dove è vissuto per tutta la sua vita, anzi ne pareva turbato: si era in questo caso appena perso nel “suo” stesso mondo di vita. Strade, valli e spazi coltivati non erano a lui noti da quel particolare punto di vista, la sua visione complessiva seguiva dei percorsi mentali preferenziali - antiche mulattiere, strade processionali, toponimi prediali - come una catena ordinata di spazi funzionali legati alle proprietà dei terreni.

E’ nota, da studi antropologico - culturali applicati in molte parti del globo, la grande varietà di usi a cui la toponomastica è soggetta. Si è visto, infatti, che i nomi dei luoghi cambiano in base all’ interlocutore che la persona si ritrova davanti: vengono modificati, quindi, in base alla funzione che la persona autoctona trova adeguata. Nei documenti ufficiali si userà un nome, mentre parlando fra amici o paesani se ne userà un altro; per non parlare delle zone a minoranza linguistica, dove il toponimo avrà anche 3-4 variabili, date dalle differenze dialettali presenti.

L’azione di mappare un territorio è una forte tecnologia di potere, questo induce ad affermare che per i popoli emarginati/conquistati l’essere mappati è potenzialmente dannoso come l’essere non considerati.

Per questo si ribadisce la necessità della formazione di una figura professionale che sia inserita in quel territorio, in quella cultura, in quei contesti in modo da poter avere tutti gli strumenti per poter collaborare ad una efficace mappatura del suo stesso territorio. La nostra pratica di mappatura è, nonostante il nostro impegno all’oggettività, una forma di uso mirato del potere; questo, però, non ci deve dare motivo di smettere ma, tuttalpiù, un incentivo ad adottare un occhio critico. La nostra conoscenza del paesaggio è più effimera di quello che possa sembrare: viene quasi da associarla ad una favola, una storia narrata, che scompare una volta dimenticata. Le peculiarità, i pericoli, l’esperienza stessa che l’uomo fa nel territorio può essere dimenticata col passare del tempo.

E’ chiaro come oggi, con le moderne tecnologie di mappatura, sia satellitare che aerea, il problema dell’oggettività e del bagaglio culturale venga meno, permettendo una base di partenza realistica sia dal punto morfologico, dell’uso del suolo, delle aree urbane e delle infrastrutture. Il punto critico resta sempre quello delle aree sottoposte a speciale tutela, infatti solamente con l’aiuto della popolazione locale, consigliata dall’ archeologo-antropologo, si potrà valutare l’effettiva utilità e presenza di zone che fotografate da remoto sono impossibili da identificare. Successivamente, l’azione di valorizzazione del sito archeologico dovrà essere in primis inserita nel contesto sociale del territorio, la creazione di posti di lavoro da assegnare ad operatori e guide locali sono altresì una risorsa non trascurabile in questi tempi. La convivenza delle rovine antiche nel territorio attuale sono spesso al centro della discussione di questi ultimi anni, di siti archeologici fini a se stessi ne abbiamo infatti già abbastanza, sterili di informazioni, vuoti monumenti di un antichità che non dialoga più col presente. Ivan Minella